X線検査(レントゲン検査)

どういう検査なのか?

人間でもおなじみ、X線を使って体の中を見る検査です。

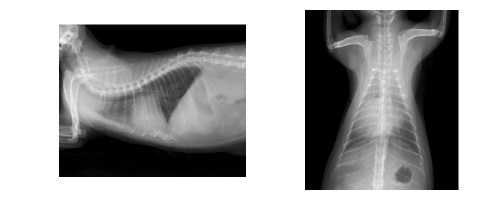

心臓病の診断には胸の部分を正面からと横からの二方向から写真を撮影します。

正面からの撮影というのは、猫をバンザイさせて正面から見た写真とイメージしてもらえれば大体OKです。

この正面からと、横からの写真を総合的に見て状態を判断します。

そこから何が分かるのか?

- 心臓が大きくなっているかどうか?

- 肺に水がたまっていないか?(肺水腫)

- 胸に水がたまっていないか?(胸水)

- 血管の状態はどうなっているか?

- 肺炎などが起きていないか?

- 気管の状態はどうなっているか?

などを判断することができます。

特に肺に水がたまっていないか(肺水腫)の判断はこのX線検査に頼らないと難しい場合も多く、呼吸困難を起こす猫にはとても大事な検査になります。

検査のメリット・デメリット、得意・不得意は何なのか?

比較的簡単に行えて、たくさんの情報を得られる検査です。

心臓病の子において、肺の状態の評価はとても大切です。

肺の評価に役立つX線検査は欠かせません。

一方、X線検査だけでは、

- 心臓の肥大

- 肥大型心筋症の確定診断

も出来ないという点も覚えておきたいポイントです。

X線検査のデメリットはあまり無いのですが、あえて挙げるならば

- 被曝(ひばく)の問題

- 検査時のストレス

あたりでしょうか。

レントゲンの検査ですから、被曝はもちろん避けられません。

でも、大切なのは被曝をするかしないかではなく、その程度です。

明らかな被曝の影響が出た子を僕は見た事がありません。

むしろ検査時の精神的ストレスの方が重要になる場合が多いです。

ですから優しく押さえて撮影をすることが大事なので、動物病院のスタッフはとても気をつかって撮影をしています。

ほとんどの子は問題無いのですが、病院嫌いでパニックになってしまうような子はストレスを考えて検査を中止せざるを得ないときもあります。

これはX線検査に限らないことで、心電図検査でも超音波検査でも場合によっては身体検査にも当てはまります。

ですから人に慣らす、病院に慣らすというのは日頃からしておいて欲しいなと思います。

いざという時にしつけの問題で検査が出来ない、治療が出来ないなどと選択肢が少なくなっている子を見るのは僕としても残念でなりません。

a:23857 t:3 y:3